气象科普最前线#

结缘科普与科普的历程#

中气爱连续存在了 14~15 年(刚上初中时就创立了)。

关心天气:一路南下,今年的秋好像跟往年不太一样。整个天永远是阴沉的,雨很大。(?为何呢)

来自广东潮汕,自小学二年级就开始关注气象。潮汕作为沿海地区,每年夏天有各种台风侵袭。“珍珠”侵袭当晚,台风裹挟的雨像针一样非常吓人------大自然并不温和。

学生时代痴迷台风,不止喜欢表面,还会关注机理------台风为何发生?台风如何行动?台风为何可以预测?…

结缘台风论坛,中气爱的”发源地”。创作了大量优质的气象科普内容。开始阅读大气科学的大学教材。午休时捧着《天气学原理与方法》。看不懂也要看。(这一点想起了小学时热爱黑客文化的我)

正值 2011 年微博出现,“中气爱”开始正式更新,早期的”140 字”科普训练------至今共创作微博 42760 则。(这一点和当今的短视频”感觉”是一脉相承的)

2015 开办微信公众号,几天一次的”天气沙盘推演”(意图塑造战场般紧张刺激的氛围)造就了中气爱的独特文风,至今已创作文章 1992 篇。

2022 年正式开始视频创作,从图文到视频的”惊险一跃”。

2022 年并非规划出来,从 2020 就开始思考尝试------第一个视频只有 3 分钟,收获了 3000 的播放量。紧接着创作第二条,只有 700~800 人看。突然有一天(2022 台风活跃)播放量上去了。(厚积薄发)

在探索中形成合适的风格,而非尝试事先规划。

从而造就了如今的中气爱------全网 1500 万粉丝,团队运营了内容账号矩阵(中气爱、中气爱怎么说、科普航、中气爱科技新知…)

科普心得#

- 中气爱的内生动力:对天气现象的天然、强烈、持久的兴趣。(科普也存在”外部性”1)虽然兴趣方向不同,但会有”让更多人知道”的共同乐趣。

- 因热爱而探索,自发创作,业务训练,技术研发… 从线上到线下,实地追击台风。(从纯粹的热爱转变到主动的实践)

- 干一行爱一行(当你想持之以恒的创作,没有受众的支持很难坚持)

科普语言的选择#

学术语言,业务语言,网络语言------三者有联系,更有区别。

台风”格美”打转,如何解读?

学术:多专业名词,侧重客观描述,复杂且难以理解 业务:详细描述,中心不明确,注意力容易跑偏。

探索网络语言------观众最希望听什么? ==不感兴趣”为什么”,但关心”怎么样, 有何影响”2。例如:“对此不少朋友感到困惑,甚至害怕。有人说格美要掉头去日本韩国了,不会再登陆我国了;还有人说格美要绕开台湾,直接一手登陆福建了。这两种说法都不正确,由于 xxx 山脉存在,扰乱台风环流,xxx,这是正常的。”。

做科普时尽量避免急切地讲”为什么”,要先抛出一个不那么”科普”的问题,让受众驻足停留个几秒钟,再不经意穿插科普知识点。(用故事的糖衣包裹枯燥无味的科学知识)

在坚持”科”的同时,尽可能”普”#

三个例子 “热带扰动”:专业性,晦涩性,学术性,专注”机理”。替换成”台风胚胎”后,让观众理解:热带扰动是台风的前身,是其前置条件,专注”联系”。(而且是与受众感兴趣的元素有联系)

“台风外围下沉气流”:受众关心”台风来之前为何如此热?“,于是替换成”空调外机”:台风中心在制冷,能量往外抛就是”空调外机”------诙谐,但尽可能捕捉气象背后的科学原理。

“各种东西”:不列举长串名词,而是以诙谐的用法概称之,一方面直观强调严重性,一方面可以引起对”各种东西”好奇的观众对气象知识的兴趣。

(重要的不是比喻这一手法,而是往什么方向比喻)

在长期科普中形成科普直觉#

对大众关注的热点,痛点问题的捕捉能力和阐释能力。迅速确定选题,分析呈现模式(故事片的手法,呈现大量实况)。同时要关注发布时间:高温稍稍降低,此时人们关切是否还会高温,于是及时推出,回应关切。

科普和科研紧密融合#

科普成果成为了科研论文的素材。科研向公众号向公众提供专业前沿科普内容。

AI 出现后,其完全不依赖任何物理公式,而是一个纯涌现的过程的特性很值得分析。趁此社会热点,抓住时机科普(甚至训练了自己的 AI 气象预测模型坤舆并对其原理进行科普)。当把这方面内容讲给他人听,反而更有利于科研灵感的产生,加深对科研内容的理解。科普与科研并不矛盾。

成就感是科普的常见驱动力#

“有时候学霸的讲解比老师更靠谱”------将知识给别人讲懂,是一种成就感。

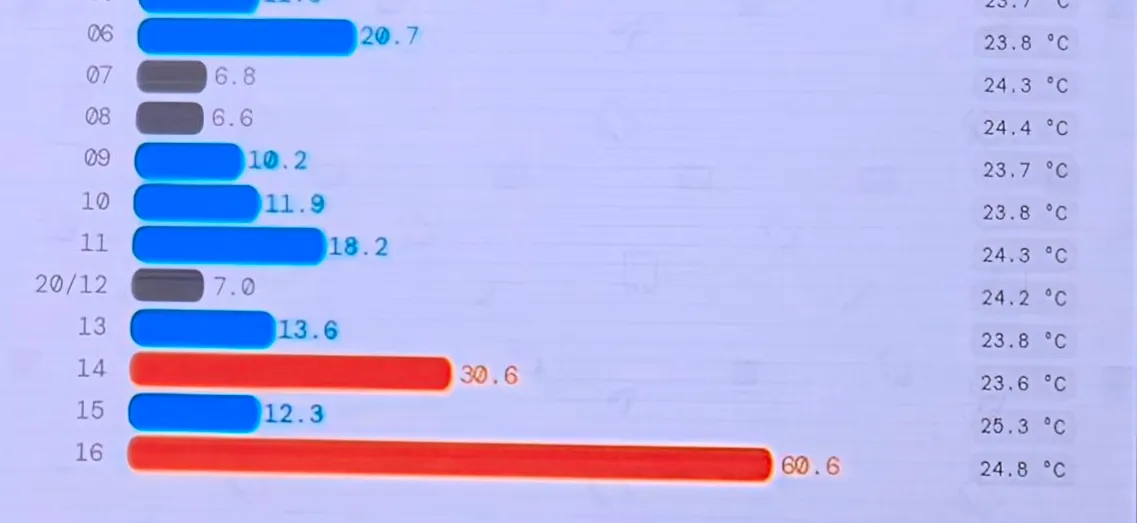

随着科普,另一个很重要的意义涌现------以郑州 7.20 暴雨为例,团队微博小编及时关注,发了很多微博。但后来发生的事情远超预料。

当天的郑州雨量直接破了纪录。团队意识到这样的降雨量肯定伴有意外事件发生,于是积极提醒,一天发了五十条微博提醒大家关注和警惕。事件结束后,观众纷纷发来感谢------让更多的人了解科学,是一种责任感。

单对单地讲气象不一定会让人感兴趣,但正如大数定律所说:跟大量受众传播时,一定会有不少人会从科普中意识到自己对气象的热爱,从而对社会产生益处。

气候变暖面前,我们能做什么#

低碳环保肯定正确,但每天提只会让人枯燥。中气爱的角度是:气候变化是一个事实,让所有人意识到气候变暖离我们并不远。

每天绑架别人说”你不能开车,要公共交通,你不能开空调…”并不现实,但一方面可以通过长久地科普让人们潜意识中加深对气候变化的印象,一方面介绍大气科学前沿的研究者,让人们知道这些知识非常重要,从而帮助公众建立对于大气科学的兴趣,培养接力者。

中气爱的口号之一:让大气科学广为人知。

提问时间#

如何平衡科普、科研与生活的关系#

其实这是一个很难的问题,大家都会觉得时间不够用。要更多地利用碎片时间。整块的时间拿来做正事(连续的时间才能做更好的科研),零碎的时间用于科普(科研前画个半小时关注一下气候变化过程,创作微博之类)。注重劳逸结合,好好生活。

如何在专业课学经济时还能保持对气象的高水平认知#

中气爱不做预测,只是把气象台的预测用一种通俗易懂的方式说出来。

对于气象知识的积累是从初中开始持之以恒的,每天花个半小时,积少成多,能维持对气象的认知。归根结底还是如何协调安排自己的时间。明确主业,利用零碎时间维持大气方向知识量。

遇到负面反馈的观众,如何看待和应对#

相信绝大多数观众发心是善意的,“如果… 的话,会更好”。欣然接受,视为一种鞭策。